赤ちゃんの出産おめでとうございます!

さて、生後7日目になると「お七夜」という儀式があります。

お七夜とは赤ちゃんの誕生を祝い、健康に育つことを祝う

という儀式で、それと同時に

命名式・名付け式

というのも、お七夜では重要なものになっているんですね。

命名書に赤ちゃんの名前を書いてお披露目とお祝いをするわけですが…

命名式って何?命名書は誰が書くの?

なんて気になりませんか?

お七夜は赤ちゃんが誕生して最初の儀式であり、大切なお祝い事です。

決まり事を守ってちゃんと祝ってあげたい!

というのが親心ですよね。

そこで今回は

- お七夜の命名式について

- お七夜の命名書の書き方について

- お七夜の命名書は誰が書くのか?

- 命名書をプロに頼む方法

そういったところをまとめてご紹介していきます!

命名式や命名書にについての疑問を解消して、思う存分赤ちゃんを祝ってあげてくださいね~。

お七夜の命名書の書き方「正式」「略式」「それ以外」

お七夜の命名書はどうやって書いたらいいでしょうか?

正式なもの略式、それ以外の書き方についてご説明していきます。

正式な命名書の書き方

正式な命名書を書く場合はまず

- 「奉書紙(古くから公文書に使用されていた)」

- 「半紙(お習字で使う紙)」

このいずれか、どちらでも用意できるものを使用します。

用意できたら、以下の書き方手順を参考にしていってください。

- 奉書紙または半紙を三等分に折る

- 中央の右部分に「親の姓名」と「続柄」を書きます。

- 中央の真ん中に大きく「子供の名前」を書きます。

- 中央の左部分に漢数字・和暦で「生年月日」を書きます。

- 左側には「名付けした人」または「両親の名前(父方)」を書きます。

- 右側は裏に大きく「命名」と書きます。

- 谷折り①、谷折り②の順で折ります。

- 命名の文字が一番上にくればOKです。

- 紙の上部・下部を折り包む。

- 自宅の神棚・仏壇などに奉納する。(なければわかりやすく高い位置に置く)

- 出生届を出したら保管したへその緒を紙に包み入れる。

- 命名書に水引をかけて大切にしまっておく。

以上がお七夜での正式な命名書の書き方となります。

こう書くとけっこう大変かもしれませんが、やってみると心が引き締まる気がするはずです。

この儀式から、大切なお子さんの名前をも大事に扱っていることがわかりますね~。

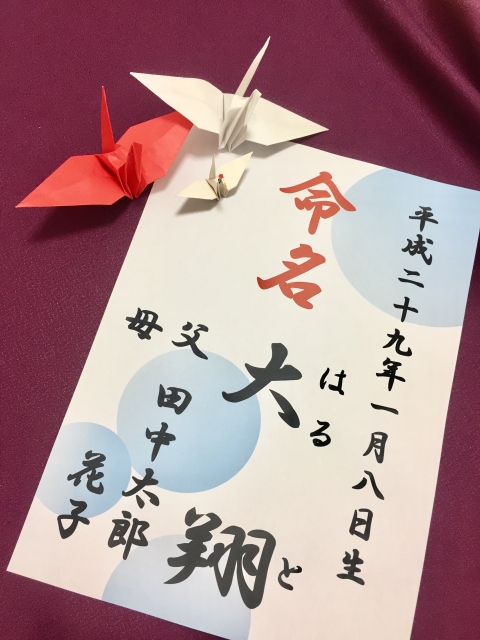

略式の命名書の書き方

命名書は正式なものでなくても構いません。

むしろ、最近は略式で書く場合の方が多いようですね。

略式の場合に用意する紙は

- 「半紙」

- 「命名紙」

で大丈夫です。

奉書紙でももちろん構いません。

略式の場合の命名書の書き方を以下にまとめます。

- 用意した紙の真ん中上部に「命名」と書く

- 真ん中に大きく「子供の名前」を書く

- 左部分に漢数字・和暦で「生年月日」を書く

略式の命名書の書き方はこれだけでOKです!

この基本が守られていれば

- 一言メッセージ

- 命名者や両親(父方・母方)の名前

そういったものを書いても良いでしょう。

実際に筆者の家の命名書には、私の父からのメッセージが入っています。

赤ちゃんが大きくなって文字が読めるようになってからそのメッセージに何を感じるか…ちょっと楽しみです!

命名書はバラエティー豊かになっている

命名書の書き方にはご紹介したように、「正式なやり方」があります。

でも、今では略式がほとんどですし、正式・略式をミックスしたようなものもあります。

さらには、たくさんのメッセージが入ったデザイン性のある命名書もありますね。

こういった命名書も素敵で記念になりますよね。

お七夜の命名式で大切なことは

- 生まれてきてくれたことに感謝する

- 赤ちゃんの名前を大切にする

- 赤ちゃんの名前をみんなに知らせる

- 初めてのお祝いを楽しむ・記念にする

こういったことですよね。

ですから、「書き方」という形にだけとらわれる必要はありません。

みなさんの気持ちが、命名書では最も大切だと私は考えます!

お七夜の命名書は誰が書くの?

命名書の書き方はみなさんおわかりいただけましたよね。

では、その命名書って「誰が書く」「誰が書くべき」なのでしょうか?

おじいちゃんが書くのが通例?

昔はお七夜というと父方の親が主催になることがほとんどでした。

また、命名についても父方のお父さんがすることが多かったようですね。

そうしたことから、命名書を書くのは「おじいちゃん(父方)」というのがほとんどでした。

その名残からか、「正式にはおじいちゃんが書く」という考え方の人もいるようです。

決まりというよりかは、そういった風習が残っているところもある、ということですね。

パパ・ママが書くことも多い

ではやっぱり「おじいちゃん」が命名書を書くべきなのでしょうか?

最近は核家族化が進み、実家から離れて暮らしているご家庭も多いですよね。

お七夜に「おじいちゃん・おばあちゃんが参加しない」ということも珍しくありません。

そのため、最近では「パパが命名書を書く」ということが増えてきました。

もちろん字が上手だから「ママが書く」ということもあります。

その辺りは臨機応変ってやつですね。

誰が書くか相談しておくことが大切

「命名書を誰が書くべき!」というハッキリとしたことは言えません。

先程も言ったように「誰が書いてもOK」なのが今の時代です。

とはいえ、お七夜は大切な赤ちゃんの初めてのお祝い事ですよね。

「勝手に進めて、勝手に書いて面倒なことになる」

ということもあり得ないわけではありません。

ですから、お七夜の開催や命名書を書く際には

- 誰が参加するのか

- 誰が命名書を書くのか

そういったことを予め親族同士で話し合って決めておきましょう。

当日になって「誰が書くの?」とか「勝手に書くなんて!」とか揉めないようにしておくと良いですね。

命名書は誰が書いてもいいですが、「誰が書くかをハッキリさせておく」ことが大切です。

お七夜の命名書はどうやって用意する?

さて、命名書の書き方や書く人がおわかりいただけましたよね。

では命名書の準備についても簡単に触れておきます!

奉書紙はどうやって手に入れる?

奉書紙は古くから公文書用の紙として使われてきました。

公文書用というと「入手しにくいのでは…?」なんて思いますよね。

でも意外と、文房具屋さんとかネットでも購入できます。

[amazonjs asin=”B002U0JENM” locale=”JP” title=”マルアイ 式辞用紙 奉書風 GP-シシ10″]

奉書紙ではなく「半紙を使う」という場合も同じです。

近所の文房具屋とかネットで購入できます。

値段も別にお高いわけではないので、サクッと準備しちゃいましょう!

可愛らしい命名紙も人気あり!

奉書紙や半紙は真っ白い紙ですよね。

そこに黒い墨汁で筆書きすると、なんとも味があってかっこいいものです。

でも人によっては「ちょっと味気ないんだよなぁ」と思うかもしれません。

そんな時には可愛らしい模様のついたものを探してみてはいかがでしょうか?

[amazonjs asin=”B002HCJJDI” locale=”JP” tmpl=”Small” title=”命名セット”]

キャラクターものや素敵な模様など、彩り豊かな命名書がたくさんあります。

いずれも略式による書き方にはなりますが、別に問題はありませんよね。

また、簡単なものであれば購入せずにダウンロードすることもできます。

プリンターがあれば自宅で、なければコンビニで保存したデータをプリントアウトすればOK。

プリントアウトした命名書に直接書くのもOKですし、パソコンで加工してしまうのもありです。

ちょっと裏技めいていますけど、皆さんの好きな形で命名書を作成してみるのも楽しいですよ!

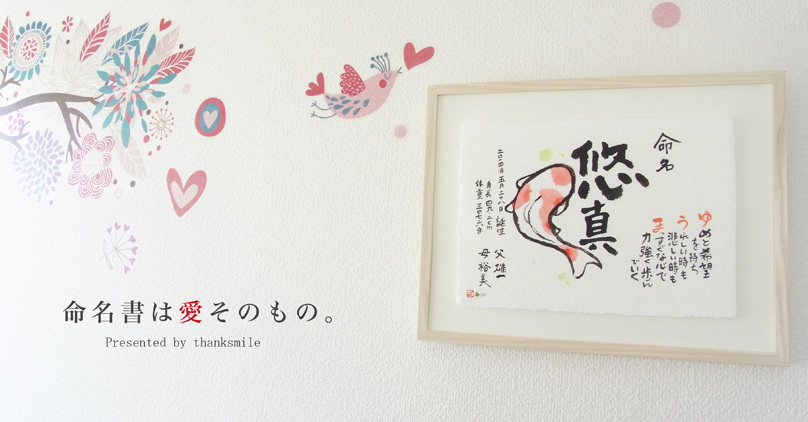

お七夜の命名書はプロに書いてもらえる!

お七夜の命名書…大切な記念だし、赤ちゃんのお祝い事だから

しっかりした美しい文字で書きたい!

でも…自分は字が下手だー!!

なんてお困りの方は、プロに頼むという方法もあります!

デザイン性豊かな命名書

ネットにはいまや様々なサービスがあります。

ベビー関連のものは無いものがないと言っていいほどです。

もちろん命名書だって、書道家が美しい文字で書いてくれるサービスがあるんですよね。

掛け軸のような形にしてくれたり、額にいれてくれたりと命名書を選び放題!

最近はデザイン性の高い個性的なものが人気のようですね。

予算はちゃんと決めましょう

お値段は千円以下から一万円以上まで様々です。

頼んでみたら案外高かった…ということもあります。

命名書を注文する場合は必ず予算を決めておいてから選びましょう。

プレゼントとしても人気が高い

ちなみにプロが書く命名書は、近年はプレゼントとしても人気があります。

- 「本来は自分で書きたかったけど…」とおじいちゃんから

- 「ご出産おめでとう!」というお祝いを込めて友人から

こんな感じで、デザイン性豊かな命名書をプレゼントしてくれるケースも多いんですね。

赤ちゃんにとってお七夜の命名書はお祝いの記念品となります。

ぜひチェックしてみてください!

あ、おじいちゃんやおばあちゃんにおねだりしてみるのもいいかもしれませんよ♪

ベビハピ!的まとめ

今回はお七夜の命名書の書き方や誰が書くの?という点についてご説明しました。

筆者の家では命名書は私の父が書いてくれました。

事前に私と妻でお願いしておいたんですね。

妻方の両親も「ぜひそうしてもらって」とのお言葉を頂いていました。

書き方としては略式で、何度も何度も納得が行くまで書き直してくれたようです(笑)。

赤ちゃんにとって大切な一枚となる命名書。

たった一枚の紙ですが、いろんな気持ちが込められたものです。

ぜひ大切にし、記念となるような命名書を作成してくださいね。

[…] 正式な命名書の書き方を選ぶ場合は、『baby happiness』というサイトにわかりやすく紹介されていましたので、チェックしてみてください。 […]

[…] あわせて読みたいお七夜の命名書の書き方のまとめ!誰が書く?用紙は?プロに頼める?赤ちゃんの出産おめでとうございます! さて、生後7日目になると「お七夜」という儀式があり […]

[…] あわせて読みたいお七夜の命名書の書き方のまとめ!誰が書く?用紙は?プロに頼める?赤ちゃんの出産おめでとうございます! さて、生後7日目になると「お七夜」という儀式があり […]